BRS News

Unterschiedliche Wirkung fossiler und regenerativer Treibhausgase auf das Klima (mit Video)

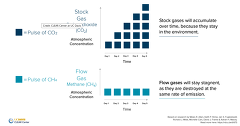

Treibhausgase tragen zum Klimawandel bei - das ist weitgehend unstrittig, ebenso wie der anthropogene Einfluss. Das CLEAR Center der Universität von California empfiehlt aber, die Treibhausgase und deren Klimawirkung hinsichtlich ihrer Quellen unterschiedlich zu bewerten, da der Klimaeffekt nicht für alle THG gleich sei. Den kalifornischen Wissenschaftlern zufolge sind die Verweildauer und die Abbaurate der Treibhausgase in der Atmosphäre maßgeblich für deren Klimawirkung verantwortlich. Beschrieben wird dies durch die Begriffe Vorrats- oder Durchflussgas

. Diese Herangehensweise ist nicht neu. In Deutschland spricht man von zwei C02-Kreisläufen - dem regenerative (C02 + Photosynthese => Biomasse + Sauerstoff => C02 + Nährstoffe/Energie

) und dem fossilen Kreislauf

. Das ist auch der Grund, warum sich Eigenheimbesitzer über eine staatliche Förderung privater Kaminöfen freuen dürfen. Das Clear Center fordert, diese Differenzierung auch für Treibhausgase aus der Landwirtschaft anzuwenden. Speziell am Beispiel Methan wird auf den Abbau in der Atmosphäre und den o.g. Kreislauf verwiesen. Diese Argumentation scheint schlüssig, unter der Annahme, dass der Rinderbestand nicht zunimmt. Das zu CO2 abgebaute Methan aus der Atmosphäre wird von Pflanzen zur Photosynthese genutzt und in Zellstoff umgewandelt, dieser ist dann wieder Bestandteil des Futters. Die Wissenschaftler empfehlen daher, künftig auf einen Vergleich der C02-Emissionen aus der Landwirtschaft und der fossilen Branchen zu verzichten.

Die Maschinenringe Niedersachsen GmbH geben in Ihrer Reihe Klauengesundheit

in mehreren Beiträgen einen Überblick über verschiedene Aspekte der Klauengesundheit:

Point - Ein im Juni 2020 vorgelegtes Faktenblatt der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) gibt einen Überblick zu den verschiedenen Technologien und beschreibt ihre Eigenschaften sowie Vor- und Nachteile. Ausführlich wird dabei auf die noch wenig bekannte Genom-Editierung als neues Werkzeug in der Pflanzenzüchtung eingegangen. Grafische Darstellungen beschreiben die Vorgänge auf verständliche Weise und ermöglichen einen Vergleich. Auf der Website der Akademie steht auch ein anschauliches Video dazu bereit. Ausser den Unterschieden der verschiedenen Verfahren werden auch die gemeinsamen Grundlagen aller Züchtungsverfahren angesprochen: das Streben nach der Erweiterung der genetischen Variabilität, die Auswahl und Optimierung der Pflanzen und schließlich die Sortenprüfung und Zulassung.

Das neu entwickelte Agravis-Desinfektionsmittel Desintec Erazer X ist ein Desinfektionsmittel gegen Bakterien, Viren und Pilze mit gleichzeitig insektizider Wirkung. Laut Herstellerangaben ermöglicht das Produkt die Desinfektion und Insektenbekämpfung in nur einem Arbeitsgang. In der Praxis kann dies sowohl Zeit als auch Kosten einsparen.

Ausbringung von Steinstaub kann CO2 binden

topagrar - Wissenschaftler um James Hansen von der Columbia University haben herausgefunden, dass Steinstaub offenbar große Mengen des Treibhausgases CO2 aus der Luft binden kann, wenn es auf Äckern verteilt wird. Würden Landwirte die Technik großflächig anwenden, ließen sich jedes Jahr zwei Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entfernen, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature.

Die Deutsche Landwirtschaft ist mit rd. 64 Mio. Tonnen C02-Äquivaltenten zu 7,4 % an den Gesamten THG-Emissionen Deutschlands beteiligt.

Spätestens am 1. Januar 2021 ist Schluss mit der betäubungslosen Kastration von Ferkeln. Bislang ist das bei unter acht Tage alten männlichen Ferkeln erlaubt. Bis Anfang nächsten Jahres müssen die schweinehaltenden Betriebe in Deutschland eine verfügbare Alternativmethode zur Ferkelkastration umgesetzt haben. Betriebe, die früher umstellen, werden vom Land gefördert. Der Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration ist ein weiterer wichtiger Schritt zu mehr Tierschutz in der Schweinehaltung. Wir befürworten und honorieren einen früheren Umstieg auf die schmerzfreien Alternativmethoden. Deshalb fördern wir Betriebe, die bereits umgestellt haben oder es vor dem Jahreswechsel tun werden

, sagte Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff.

Am 10. Juli 2020 wurde die Durchführungsverordnung (EU) 2020/999 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Zulassung von Zuchtmaterialbetrieben und der Rückverfolgbarkeit des Zuchtmaterials von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Equiden im Amtsblatt L 221 veröffentlicht.

SVLFG - Ab dem 1. Januar 2021 ist die betäubungslose Ferkelkastration nicht mehr zulässig und es müssen Alternativmethoden genutzt werden. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) rät jedem Betrieb zu prüfen, welche Methode – auch aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes – in Frage kommt. Die gewählte Alternativmethode sollte zum Unternehmen passen. Gleichzeitig weist die SVLFG darauf hin, dass bei der Isoflurannarkose neben dem Sachkundeausweis auch eine Gefährdungsbeurteilung notwendig ist. Zur Risikominimierung beim Einsatz der Isofluran-Narkose stellt die SVLFG eine Checkliste, eine Muster-Betriebsanweisung Isofluran

sowie Hinweise zu Lagerbedingungen und zur Entsorgung von Isofluran zur Verfügung.

Seit dem 01. Juli 2020 ist Anne Menrath in der Geschäftsführung des Fleischrinder-Herdbuch tätig. Sie tritt die Nachfolge von Dr. Josef Dissen an. Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und auf die Zusammenarbeit mit dem FHB-Team und den Mitgliedsbetrieben

, so die 38-jährige Agraringenieurin.

Auch Fortschritt ist immer nur relativ

Die Bauernzeitung hat recherchiert und erstaunliches zu Tage gebracht: Seit Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts gab es den Kastenstand in der Sauenhaltung, und dieser war ein Meilenstein auf dem Weg zur künstlichen Besamung. Obwohl der bedeutende Jenenser Tierzuchtforscher Prof. Dr. Fritz Hofmann anfangs nichts von der Schweinebesamung hielt, reiste er 1959 nach China, denn dort war es gelungen, erfolgreich Sperma großer russischer Eber auf kleinwüchsige chinesische Sauen zu übertragen. Um dieses neuartige Verfahren dann auch für die Schweineproduktion zu nutzen, brauchte es den Kastenstand. Die Gründe sind jedem Sauenhalter bekannt: Es ging um Arbeitsschutz und Tierschutz, denn die Sauen sollten in dieser Phase keinem Stress in der Gruppe ausgesetzt sein.