BRS News

Aufgaben:

Bearbeitung der betriebswirtschaftlichen Evaluierung der Maßnahmen im Verbundvorhaben Kompetenzzentrum für die Demonstrationsbetriebe im Bereich Tierschutz

, die auf den Modellbetrieben umgesetzt wurden, und Anwendung der im KTBL üblichen methodischen Standards; Teilnahme an überregionalen Abstimmungstreffen und Abstimmung des Vorgehens mit den Auftraggebern und den Fachkollegen im KTBL; termingerechte und allgemein verständliche Darstellung der Ergebnisse der Evaluierungen in übersichtlichen Berichten; Unterstützung des Teams Ökonomie und Ökolandbau

Am Department für Nutztierwissenschaften, Abt. Ökologie der Nutztierhaltung, der Georg-August-Universität Göttingen ist zum 01.09.2017 die Stelle einer/eines wissenschaftlichen Mitarbeiterin/wissenschaftlichen Mitarbeiters mit 50 v.H. der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (zzt. 19,9 Stunden/Woche) für sechs Monate zu besetzen.

Aufgaben:

Entwicklung eines Forschungsprojekts zur Hörempfindung bei Nutztieren unter besonderer Berücksichtigung von Musikwahrnehmung (Literaturrecherche, Koordinierung von Projektpartnern und die Ausarbeitung des Forschungsantrages).

Die Landwirtschaft hat nichts davon. Dort ist der Bürokratieaufwand gestiegen und steigt weiter. Zwei sehr aktuelle Beispiele sind die ab August geltenden Neuen Anforderungen für sog. JGS-Anlagen und neure Regelungen im Düngerecht. Vor der Tür stehen weitere Bürokratiemonster, wie die TA-Luft, regionale und rechtlich fragwürdige Filtererlasse und Änderungen im Tierschutz. Auflagen, die das Betriebssterben weiter forcieren werden.

Als bemerkenswert gilt daher eine Ankündigung der neuen NRW-Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking, den Bürokratieaufwand in der Landwirtschaft senken zu wollen. Von den grünen Landwirtschaftsministern wird Widerstand angekündigt, beim Düngerecht.

Enzyme aus tierischer Herkunft: Q10

Zellfabrikenso extrahiert werden können, dass keine veränderten Gene im Produkt verbleiben. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von

weißer Biotechnologie, die der Verbraucher - wie in diesem Beispiel - ohne zu hinterfragen zur Körperpflege nutzt. Ähnlich verhält es sich bei der Nutzung von Lebensmittelenzymen, die nicht nur in der Human-, sondern auch der Tierernährung eingesetzt werden.

Weidetierhalter Deutschland (WNON)haben auf ihrer Internetseite die Einladungsflyer mit genauen Ortsangaben zum Download eingestellt.

Gleichzeitig bittet der WNON alle Weidetierhalter, die vergleichbare Aktionen planen, an den WNON zu senden, um über die Internetseite zur Unterstützung aufrufen zu können. Kontaktperson ist Gina Strampe unter info@wnon.de oder 0175 72 69 616.

Datenbank für Desinfektionsmittel

Die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (DVG) hat eine öffentlich zugängliche Online-Datenbank geprüfter und registrierter Desinfekti-onsmittel für u.a. die Tierhaltung und den Lebensmittelbereich eingerichtet. Dort können In-formationen zu wirksamen Desinfektionsmitteln sowie die jeweiligen Anwendungsgebiete mit Anwendungsbedingungen (Konzentration, Einwirkungszeit, Anwendungstemperatur, Verschmutzungsgrad und Erregerspektrum) abgerufen werden.

Die Presse berichtet gerne und oft über Probleme mit dem Trinkwasser – zu Recht, aber nicht immer richtig, denn: Längst nicht jedes vermutete oder herbeigeschriebene Problem ist tatsächlich eines! Schon gar nicht der Vorwurf, dass wir angeblich zu viel davon beanspruchen,darauf macht das Umweltbundesamt in ihrer Broschüre

Rund um das Trinkwasser(2010, zweite Auflage, Seite 6) aufmerksam.

Dieser Text ist so richtig, wie er erstaunlich anmutet, wenn man sich aktuelle Pressemeldungen des Bundesinstitutes mit dem Aufruf zum Wassersparen anschaut. In einer Pressemeldung vom März diesen Jahres informiert über den hohen Wasserverbrauch von z.B. Lebensmitteln und T-Shirts. Informationen, die man getrost als Fake-News abtun darf. Umso erstaunlicher, dass trotzt großen Proteste derartige Meldungen auf der UBA-Seite halten.

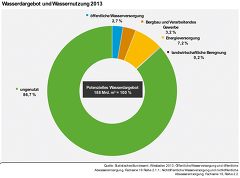

Landwirtschaft nutzt wenig Wasser

Deutschland verfügt über ein rechnerisches Wasserangebot von rd. 188 Milliarden Kubikmetern. Davon wurden im Jahr 2013 rd. 25 Milliarden (=13,3 %) Kubikmeter Wasser verbraucht. Diese Informationen gehen aus einer aktuell veröffentlichten Antwort der Bundesregierung (Drucksache 18/12915) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Drucksache 18/12438) zum Thema Wassernutzung und Wasserrisiko hervor.

Deutschland verfügt über ein rechnerisches Wasserangebot von rd. 188 Milliarden Kubikmetern. Davon wurden im Jahr 2013 rd. 25 Milliarden (=13,3 %) Kubikmeter Wasser verbraucht. Diese Informationen gehen aus einer aktuell veröffentlichten Antwort der Bundesregierung (Drucksache 18/12915) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Drucksache 18/12438) zum Thema Wassernutzung und Wasserrisiko hervor.In der Antwort rechnet die Bundesregierung auch nicht mit zusätzlichen Kosten beim Trinkwasser.

Anm. d. Red.: Damit liegt sie vermutlich falsch. Viele Klärwerke müssen wegen der Rückstände aus den Verbraucherabwässern nachrüsten; nicht wegen vermeintlicher Verunreinigung durch die Landwirtschaft, wie das Bundesumweltministerium medienwirksam behauptet hat.